危険な魚

堤防付近に生息している危険な魚を紹介します。

釣り針にかかってきたら、触れることなく海へ帰しましょう(フィッシュグリップなどがあれば、便利です)。

一度釣れると、連続してヒットする事もあります。そんな時は釣り場を移動しましょう。

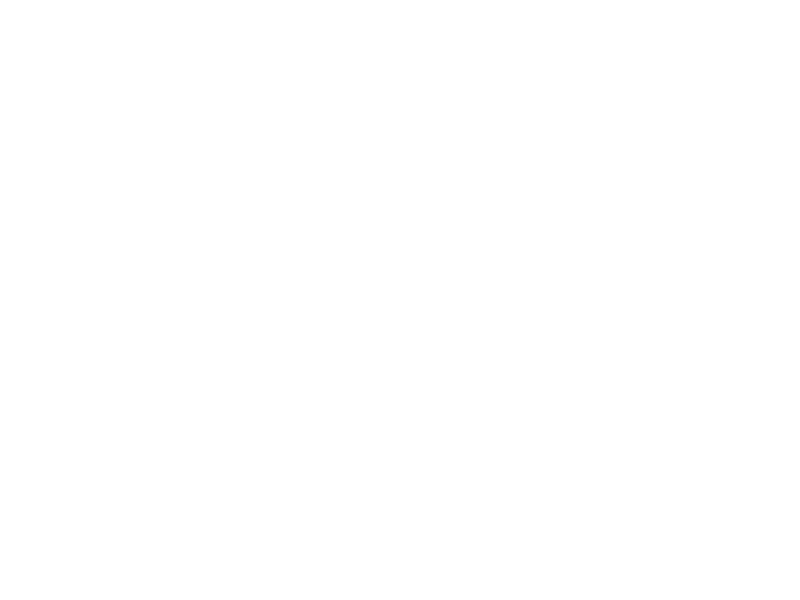

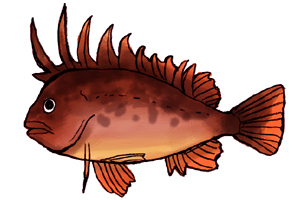

ハオコゼ

堤防釣りでも上がる、ガシラやメバルに似た小さな魚。

背ビレ、臀ビレ、腹ビレに毒があり、刺されると数時間の出血と激痛が続きしびれます。

釣れてしまったらトングやメゴチバサミの様なもので、直接この魚に触らない様に針から外しましょう。

| 分類 | カサゴ目 ハオコゼ科 |

|---|---|

| 危険な箇所 | 背ブレ、尾ビレ、腹ビレに毒を持つ |

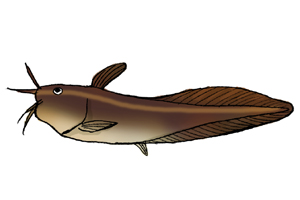

ゴンズイ

ナマズの様に見える、口ひげを8本持ったナマズの仲間です。

背ビレ、腹ビレにある固いトゲに毒を持っており、ゴンズイが死んでも毒の効力があります。

ひどい場合はショック死してしまったり、患部が壊死することもあります。絶対に触らないように!

| 分類 | ナマズ目 ゴンズイ科 |

|---|---|

| 危険な箇所 | 背ビレ、腹ビレに毒を持ち、死んでも毒の効力が続く |

アイゴ

背鰭・腹鰭・臀鰭の棘条は太く鋭く発達していて、それぞれに毒腺を備えていますが、徳島や和歌山では大変美味しいと好まれています。

この棘に刺されると毒が注入され、数時間-数週間ほど痛む。

刺された場合は40-60℃ほどの湯に患部を入れると、毒素のタンパク質が不活性化し痛みが軽減できる。冬場は肌寒いこともあり痛みが和らぎにくい。

アイゴが死んでも棘の毒は消えないので、漁獲したら刺されないようはさみなどでとげを切断しておくのが望ましい。

| 分類 | スズキ目 アイゴ科 |

|---|---|

| 危険な箇所 | 背ビレ、腹ビレ臀ビレ、刺されると数時間~数週間痛む |

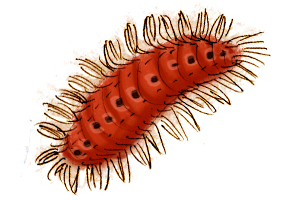

ウミケムシ

ウミケムシは、ゴカイと同じ多毛類。

警戒をすると体の側部にある体毛(毒針)を逆立て、人でも素手で触れると刺されることがある。

刺されると毒が注入される構造なので、毒針を抜いても毒は残ります。

刺された場合はセロハンテープ等で毒針をそっと取り除き、流水で洗い流します。レモン汁などをかけると痛みがやわらぐとか。刺された際は腫れと痛みが1日ほど続き、痒みは数週間とれないことも。

また、ウミケムシが釣れた際(活き餌のゴカイを狙って釣れる事例が多々)には真水をかけ即死させるか、地面に叩きつけて絶命させ、ウミケムシの毒針に触らないように針を抜き取ってください。

| 分類 | 環形動物門ウミケムシ科 |

|---|---|

| 危険な箇所 | 体中にある体毛 |

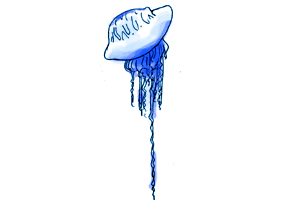

カツオノエボシ

カツオが到来する時期に海流に乗ってきて、浮き袋の見た目が烏帽子に似ていることからこの名が付けられた。

コバルト色の気泡体と長い触手を持ち、大量発生します。 もしも釣れた(引っかかった)としても決して触らないでください。

刺されると激しい痛みとともに局所は赤くミミズ腫れとなり、頭痛・吐き気・呼吸困難などの中毒症状をきたすことも。2度目に刺されるとアナフィラキシーショックを起こしてショック死する場合も。この毒の強さから別名電気クラゲとも呼ばれています。

応急処置としては、患部の触手を取り除き、真水などで洗い流し冷します。

お酢をかけるとよいと書かれる本もあり通常のクラゲ刺傷には有効とされますが、本種では逆効果になります。

ショック症状が観られるときはすぐに病院に行ってください。

| 分類 | クダクラゲ目 カツオノエボシ科 |

|---|---|

| 危険な箇所 | 触手 |

その他にも、尾の先に毒針を持つアカエイや、鋭くとがった口がまるでダーツのように飛んでくるダツなど危険な魚もいます。

- 釣り人に人気! 狙っていきたい魚 詳細についてはこちら -

- 他にもこんな、鳴門の魚 詳細についてはこちら -