魚のしめ方・さばき方

新鮮な魚を食べられるのが釣り人のもう一つの特権。

でも、釣った後何もしないでいると美味しさは半減以下になるんです!

せっかく釣りあげた釣果ですから、美味しくいただけるよう、適切な処置の仕方を知っておきましょう。

しめ方

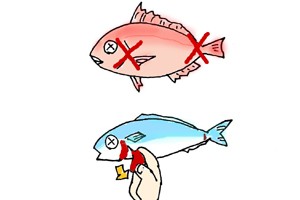

釣れた後に魚が暴れると、身の中にある旨み成分が減り、生臭くなって味が落ちてしまいます。

魚を苦しませないためにも手際よくしめて、必要に応じて血抜きも行いましょう。

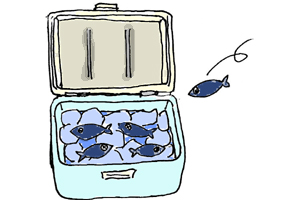

釣り場にて【氷じめ】

海水と氷を入れたクーラーボックスに放り込むだけです。

氷も海水と同じ塩分濃度だとなおよし。

小魚に有効です。

※魚の身に氷を直接当て続けると、変色したり硬直したりします。 持ち帰るときは水を抜き、できれば新聞紙かタオルを挟んでから、上に氷を乗せましょう。

釣り場にて【しめる】

魚のエラ蓋のすき間から包丁を入れて、中骨を一気に断ち切ります。

中型~のサイズが釣れた時に行いましょう。

痛むのが早い魚(サバなど)は、この時点でエラも取り除いておきます。

※結構骨は固いので、気合が必要です。跳ねた魚のトゲなどにささらないよう注意。ピクピクッと魚がケイレンしたら成功です。

※青魚、特にサバは「活き腐れ」と呼ばれるほど痛むのが早く寄生虫の問題も有りますので、生食は避けて下さい。

釣り場にて【血抜き】

生臭くなるのを防ぎます。

しめた魚の尾を持ち頭を下にするか、魚体を折り曲げて血を抜きます。

魚のさばき方

水洗い

- 水洗いをしてぬめりを取ります。

- ウロコを落とします。小さい魚は 包丁の背で、大きい魚はウロコ引きで。

- 頭を落とします。骨のない料理に使う時は包丁を胸ヒレ (カシマタ)から入れます。片身で焼く時など、エラブタで 落としてカマを残す場合もあります。

- 内臓(ワタ)を取るため、腹側にぐっと切れ込みを入れて かきだし、血などが残らないようしっかり洗います。

おろし手順

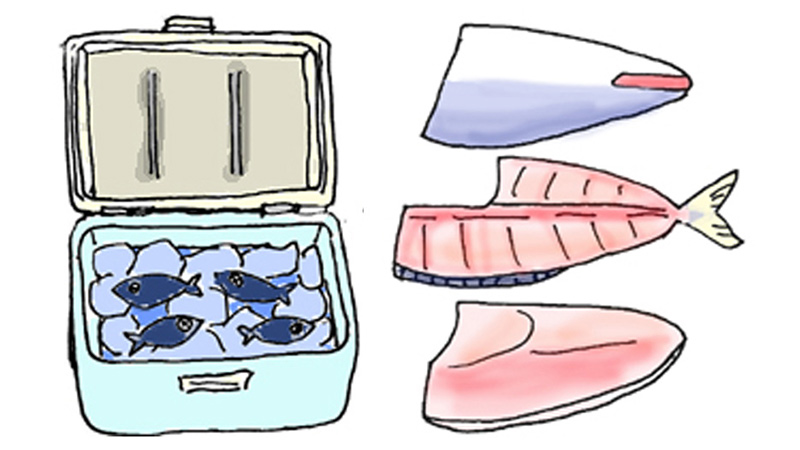

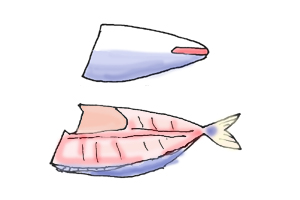

二枚おろし

- 腹から中骨に沿って中心まで切り込みを入れます。

- 背も中骨に沿って、腹と同じように中心まで深く切り込み を入れます。

- 尾の方から頭まで、中骨に合わせて包丁を走らせます。 包丁を持たない手は、尾びれを押さえておきます。

- 尾を切り離せば二枚おろしの完成。

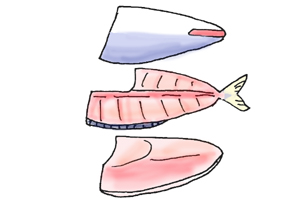

三枚おろし

- 二枚おろしの手順と同様 ※カマ(胸ビレとエラの間)が残っていれば、切り落としておきましょう

- 腹・背それぞれから骨と身の間に包丁を入れ、尾から骨 に沿って走らせます。 ※刺身やムニエルにする場合は、腹骨も取り除いておきましょう。

皮引き

刺身にするときなどに行います。新鮮なものだと手でむけます。

- 切りこみ線(背・腹と背骨に沿って浅く。三枚おろしと同じ個所)を入れる。

- 頭から尾の方向へ皮を引っ張る。 ※一番内側の身にくっついた皮までむくと、身がボロボロになるので薄皮を残すような感じで。丸のまま皮をむく場合と、おろしてから皮をむく場合があります。

写真付き!マダイのさばき方

| 1 |  |

ウロコを落とします。 胸ビレ背ビレ、 首まわりはウロコが残りやすいので注意。 |

|---|---|---|

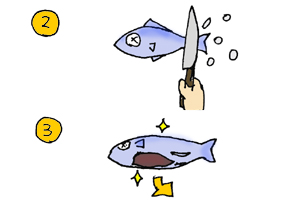

| 2 |  |

腹を割って内臓(ワタ)を取り、背も中骨に 向かってグッと切れ込みを入れます。 |

| 3 |  |

上身が取れました。 |

| 4 |  |

胸ヒレ(カシマタ)から包丁を入れ、 頭を落とします(最初に行っても可です)。 |

| 5 |  |

エラを落とすとカマが取れるわよーん。 塩焼きがオススメ。 |

| 6 |  |

骨の部分を残して、残りの身も落とします。 |

| 7 |  |

骨の部分は適当な大きさに切ります。 あら、アラの完成。 |

| 8 |  |

身の部分に残った腹骨を取ります。 |

| 9 |  |

刺身にするときは、皮を取ります (今回は包丁で)。 |

| 10 |  |

取れた身を背・腹に切り分けサク (上身の1/2)を作ります。 |

| 11 |  |

食べやすい大きさになるよう、 包丁を入れて… |

| 12 |  |

完成! |